長い間かかりましたが、今回で構築編は完了になります。移行は、運用編で書いていければと思います。

振り返り

下記をまだ読まれてない方は、技術情報を確認する以外であれば、そちらを先に読むとわかりやすいかも知れません。

アンテナ設置

今回でようやくやってきたProjectも終わりを迎えます。最終回は、受信の要となるアンテナ設置やって行きましょう。

必要部材は、アンテナと取付金具と同軸ケーブルとなります。

何本か専用アンテナも出ているのでどれを使うかを考えて見ましょう。

1つ目 ADS-B専用アンテナ 120cm 14dBi

本来、ADS-B専用のアンテナを使うべきなのかもしれませんが、私はアマチュア無線家でもありますし、下記がADS-B専用のアンテナですが、120cmで公表利得が14dBiですが、これはこれで闇があって、120cmで14dBiも利得を稼げる訳もなくと、評価を見てもいまいちですし、さらにこれSWRを測定すると、1090MHz辺りでSWRが落ちてる訳ではなさそうですし、受信出来ない事はないとは思いますが、もっと広範囲を狙うには、ぶっちゃけ役不足です。

2本目 9dBi flightradar推奨アンテナ

もう一本は、9dBiのflightradar推奨のアンテナがあり12dBiみたいです。価格は、2025/10/14時点では9010円となっています。

こちらも、利得が公表値の物であれば、かなり遠方の電波を拾える可能性があるという話になります。ただ、出本がちょっと不安なのでそこだけですね。懸念点としてはそこだけですね。

といっても、ディスコーンアンテナは、2.15dBi程度だと言われているので、

流石にそちらより良いですよね?きっと!?

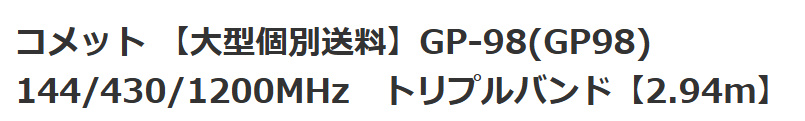

本命 アマチュア無線用 144MHz / 430MHz / 1200MHz CP-98アンテナ

こちらですね。本来アマチュア無線用のアンテナですが、3バンドタイプです。ADS-Bの周波数は1090MHzとなり、上記アンテナでは1200MHzも送受信可能なアンテナとなっています。

さらに、利得が1200MHz:13.5dBi (5/8λ 12段)とかなりあるので、かなり期待が出来ます。

え!?それは、1200MHzの時だろって声が聞こえてきそうですが、マッチングが取れているのは1200MHzなのは間違いは無いですが、このアンテナの凄い所は、ワイドバンド受信機能がついていますので、下記周波数を受信できるように作られています。

ワイド受信 100~170MHz,350~470MHz,840~1400MHz

よって、ADS-Bの1090MHzはもちろんの事、小型機用の978MHzも問題無く対応出来るアンテナとなっています。価格は、だいたい26,400円くらいが相場です。前者の2つのアンテナは、受信専用であるCP-98は送信も出来るアンテナなので、それなりに高価ですが、かなりの性能を期待できると思います。

今回は、こちらを調達することにしました。2025年ハムフェアでCQオームさんに事前オーダーをして会場にて受け渡しをさせていただきました。

ケーブルの話

ケーブルですが、本当は損失が高いので1mでも10D-FBを使いたい所!

でも、1mの10D-FBの片側N型オス、型側SMAオスのケーブルなんてこの世にないので

自作するしかないので、ちょっとめんどくさいので、RG58ケーブル(3D-FB相当)を

当初用意してましたが、少しでも損失が少ない5D-FBのケーブルに変更しました。

3Dと5Dと2mmしか違わないので、そんなに変わらないと思いますけど

10DのNtoNケーブルにコネクターN型からSMAに変換して

RG58ケーブルとかで引き込みとか考えましたが、

実はこの変換コネクターとか割とインピーダンスが大きめで、

変換コネクターつければつけるほど損失が増えて、結局10Dラズパイまで引っ張ってきても

結局5D-FBの方が損失が少なかったになったのでは意味がないと考えました。

妥協点としては、3D(RG58)から5Dへの格上げで10D化計画はいったんお蔵入りです。

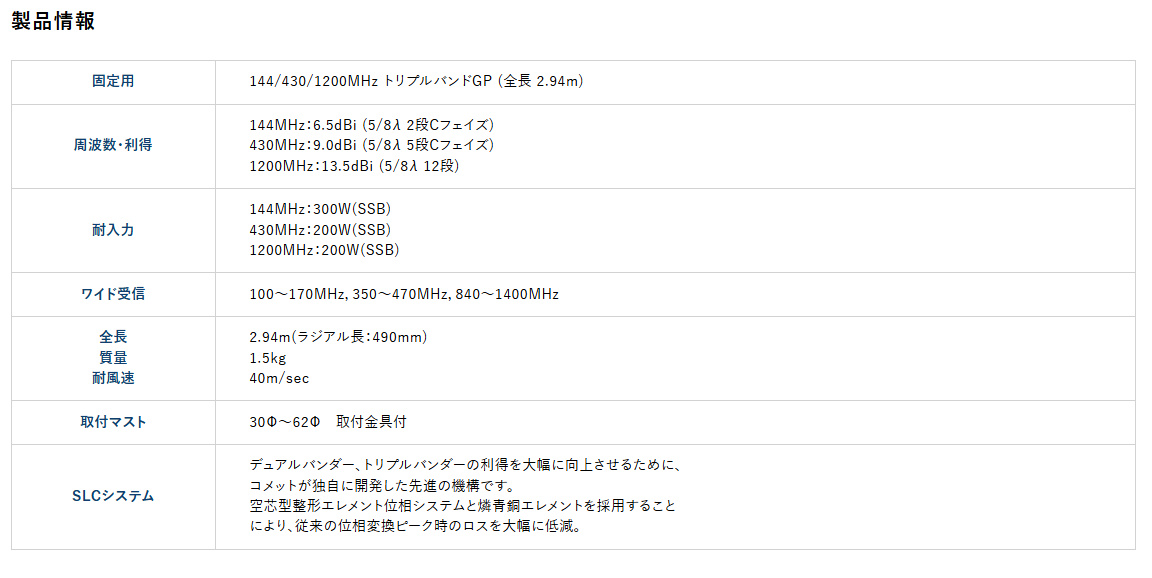

この辺りは、直下にラズベリーパイを設置しないといけない件については下記の記事にて詳しくは書いてます。

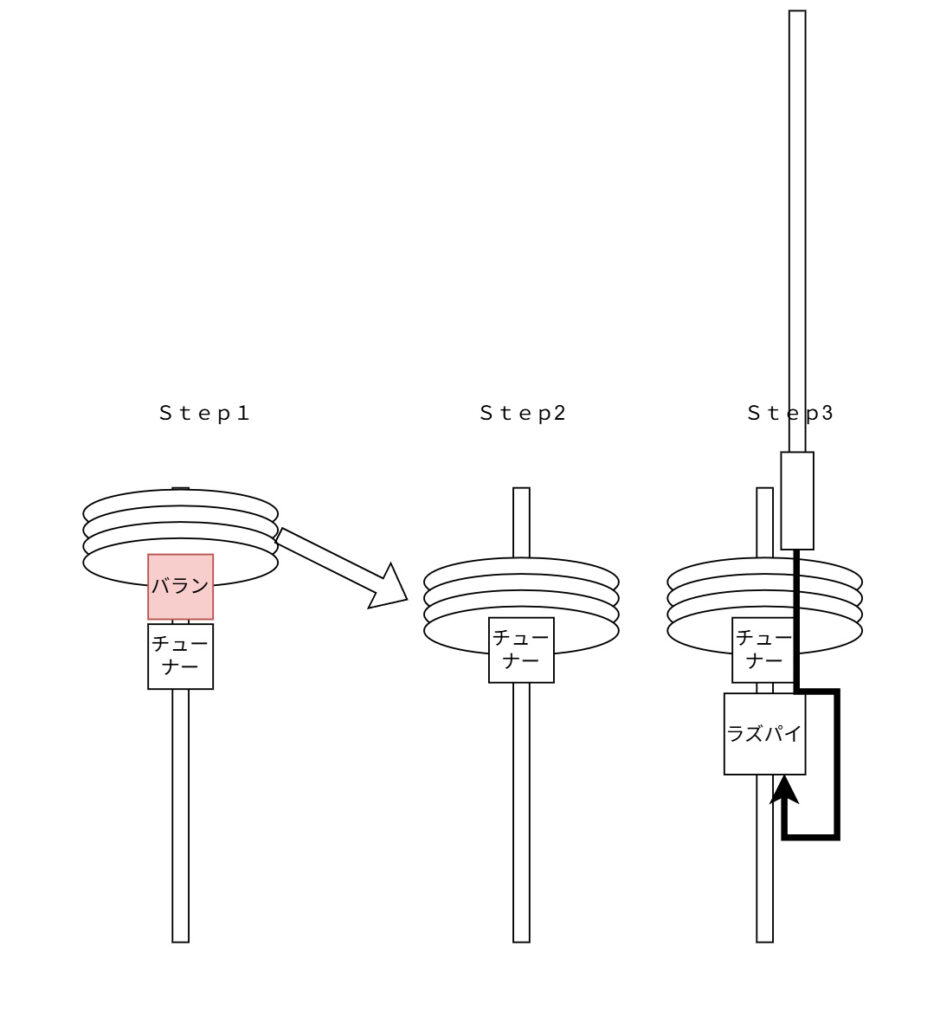

ステップ1

HFのMLA(HFアンテナ)を鉄管の真ん中付近までずらしつつ、アンテナチューナーも同時に下に下げる。

下げると鉄管のてっぺんがあくので、そこにアンテナを取り付ける。

同軸を取り付けて、ブチルテープで巻いて防水加工を施す。

鉄管の途中にラズパイ受信ユニット(第6回で解説して作成したボックス)を取り付ける。

当初は、アンテナ直下にラズベリーパイを設置予定でしたが、メンテナンスのやりやすさとMLAであるHFアンテナから50wで電波出す事もあると思うので、その影響でラズベリーパイが故障して困るので、ADS-B受信用のアンテナからMLA間は同軸でパスすることにして、MLA用アンテナチューナーの下もしくは、物干し竿の別ポールにラズベリーパイを取り付けるかのいずれかとなります。

アンテナ設置完成

こんな感じで施工しました。ディスコーンアンテナより広範囲で拾えることを願ってます。

いちおうロケーションにもよりますが、上空数千メーターから5w出力でAMで送信されているようなのである程度距離は稼げそうですけどね。飛行機に取り付けてあるアンテナがどっち向きに

取り付けてあるのか?下向きなのか?衛星に向けて上向きみたいなのでなんとも言えないですけどね。

それでなくても1GHzを越える周波数は指向性が強いので。

とりま上空からアンテナに向かって飛行機が直線上で障害物がないと、結構な距離飛んでくるみたいです。現時点では、ディスコーンアンテナにRXブースター導入でだいたい137km程度電波が届いているようです。今回設置したアンテナはかなり利得が高いので、200km程度の範囲受信出来るといいなと思っています。

ステップ2(野外から家内へ通線)

LANケーブルを防水ケース(受信ユニット)から室内に通線してLANコネクターを圧着する。

HFアンテナ部分だけ、LANケーブルにアルミテープを巻き付けて

出来るだけ電波の影響を受けない様にする。

後は、PoEインジェクター経由でL2 Switchに接続する。

これで、電源が入ってラズパイが起動し、SSHでログイン出来る様になります。

テスト

- ラズパイにpingが通ること

- SSHで接続ができる事

- ブラウザーでラズパイIPの8080ポートと8754ポートに接続できる事

- Feedが送信されて正常にカウントアップされていること

Feed先全サービスを確認する - HFを5w位で3.5MHz/7MHz/18MHz/21MHz/24MHz/28MHzと送信して

ラズパイの動作に問題が無いかを確認する。 - HFの上記周波数を50wで送信して問題が出ないかを確認する。

もし問題が出た場合は、問題が出ない出力まで絞っていって

その出力を最大値として、それ以下のアマチュア無線運用とする。

といっても、HFはFT8しかつかってないので、出力を絞って運用するがいいですね。

後は、Zabbix Agentが監視をしてくれるので状況をみつつ、次の第8回(ファイナル)運用編に進みます。

いよいよ長かったこの企画も次で最終回ですね。

思い立って、ざっと2ヶ月くらいで駆け足で作りながら検証しながら来ましたが

なんとかなりましたね。これらの記事を読めば、同じ環境が難なく作れると思います。

これから環境を構築しようと思っている方いらっしゃいましたら

参考にしていただき、分からない事があればコメントを頂ければ補足します。

キットが必要なら提供しますよ。ECサイト持っているので即時販売開始出来るかも。

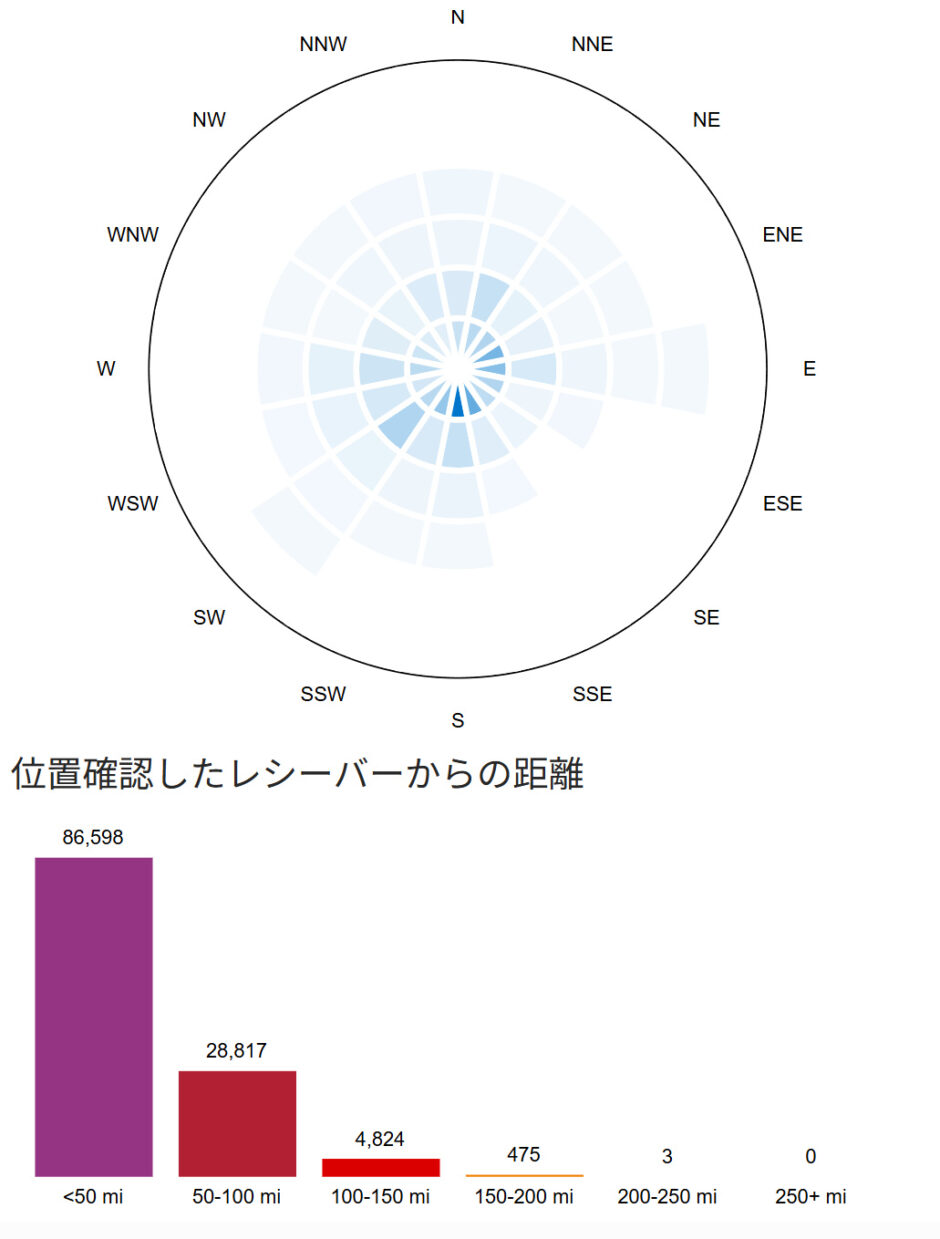

設置後の性能検証

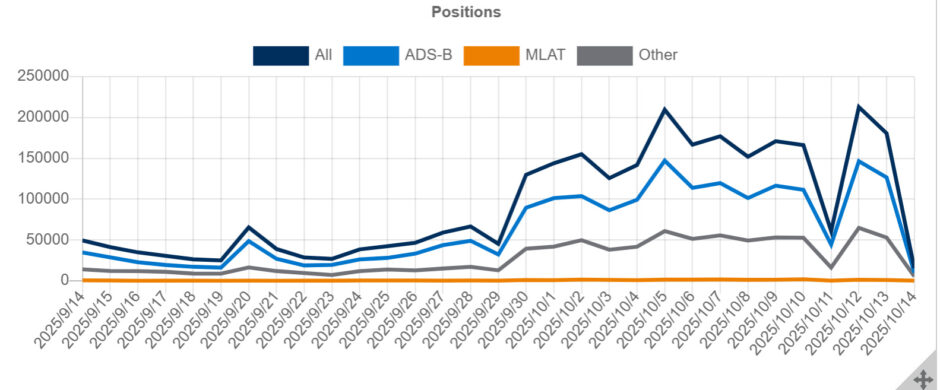

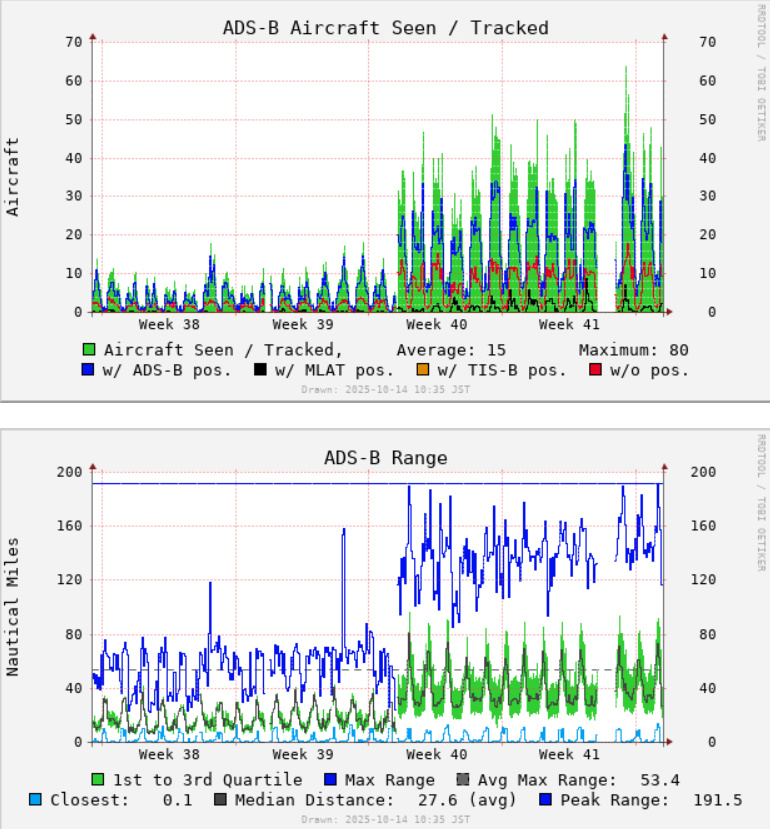

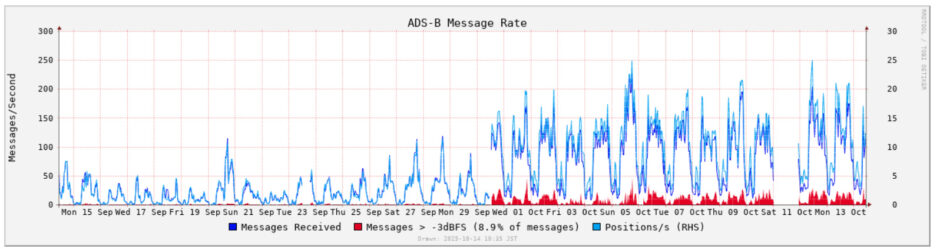

2025/09/29にアンテナをディスコーンアンテナから、今回設置したCP-98に変更してあります。

それまで、50,000強だったものが翌日140,000になり2025/10/05には200,000を越えました。

右が、ディスコーンアンテナで左が今回正式に設置したCP-98です。同一の場所で受信している環境で、これほど差がでるとは思いませんでした。中華製のアンテナもいいかも知れませんが、是非日本製のCP-98を使ってみてください。あまり売れないアンテナっぽいので、在庫も少なくなってきている気がしますので、

新潟付近まで見え始めました。

グラフで見ると2025/09/29を境にぐっと受信数や距離が伸びていることが確認出来ました。

AIRNaviのJapanの順位でいうと、2025/10/14時点のでは192ステーション中の69位くらいまではあがってきました。

最高受信距離については、上記の通り308.189kmが一番遠方の飛行機を受信したとなっています。

400kmまではなかなか行きませんでしたが、都内のめちゃくちゃロケーションが悪い中の設置でしたが、これはかなり満足した結果を得られたなと思っています。これが、山の上などに設置した場合、おそらく500kmとか800kmとか範囲が見える用になる気がしています。

考察(flightradar24では見えてるが実受信環境で見えない)

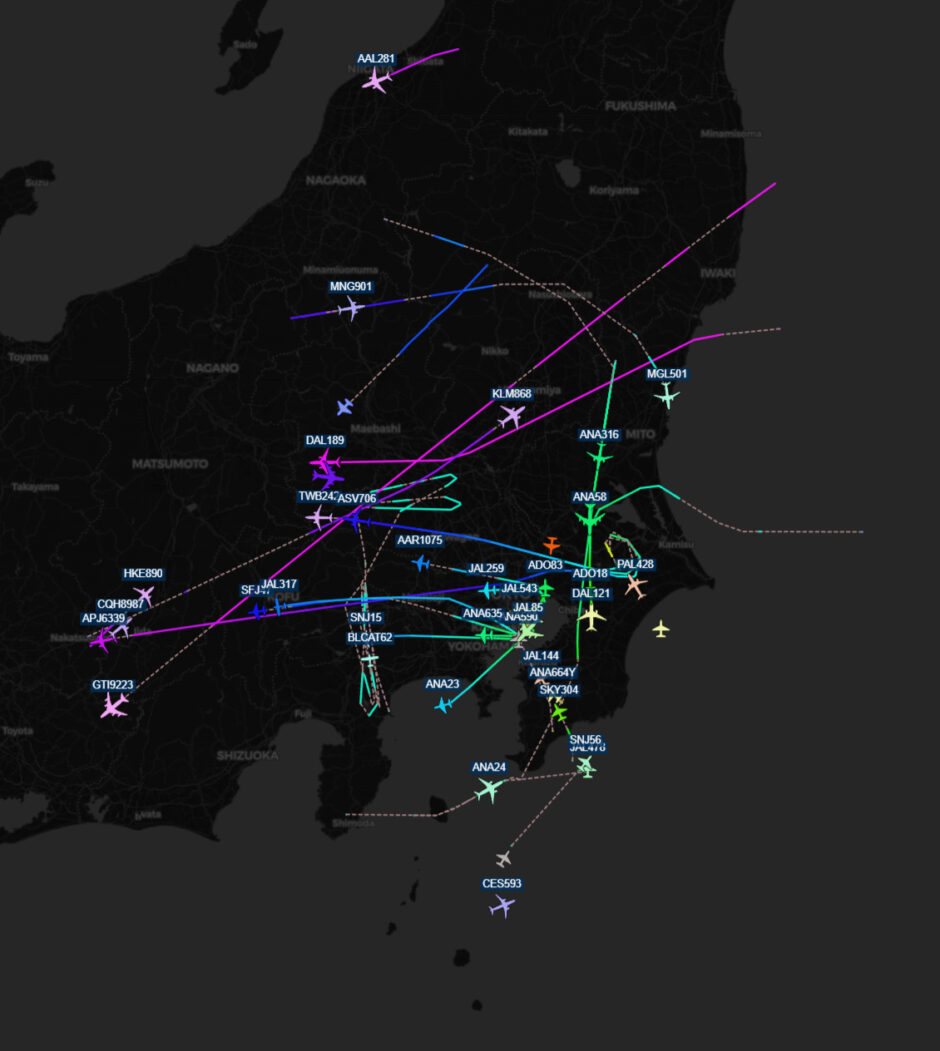

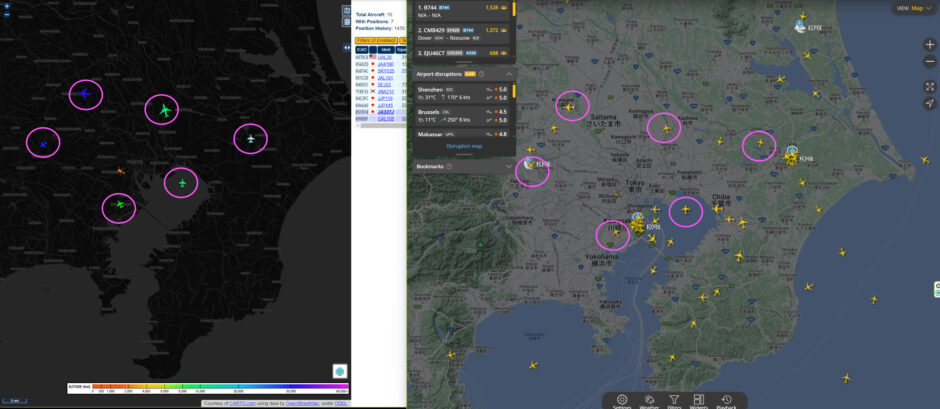

flightradar24で表示測位されている飛行機と実受信環境で比較してみた。

ピンクでマーキングした飛行機が、実環境とflightradar24の画面で一致している便である。

逆に言うとそれ以外は受信出来ていないということになる。

期待値的には、出来るだけ上空測位可能エリア内は、flightradar24と同じくらい見えてほしい思いがある!

しかし、現実は下記スクショの通りである。

※これは、仮のアンテナ ダイヤモンドのディスコーンアンテナで受信した状況です。

期待値としては、今回設置したアンテナの方が利得は高いはずなので、もう少し見える様になるかも知れません。

このように見ると、羽田空港も成田空港も受信エリアである事は間違いない。

特に羽田は滑走路も分かる位の軌跡を描いているのが見て取れる。

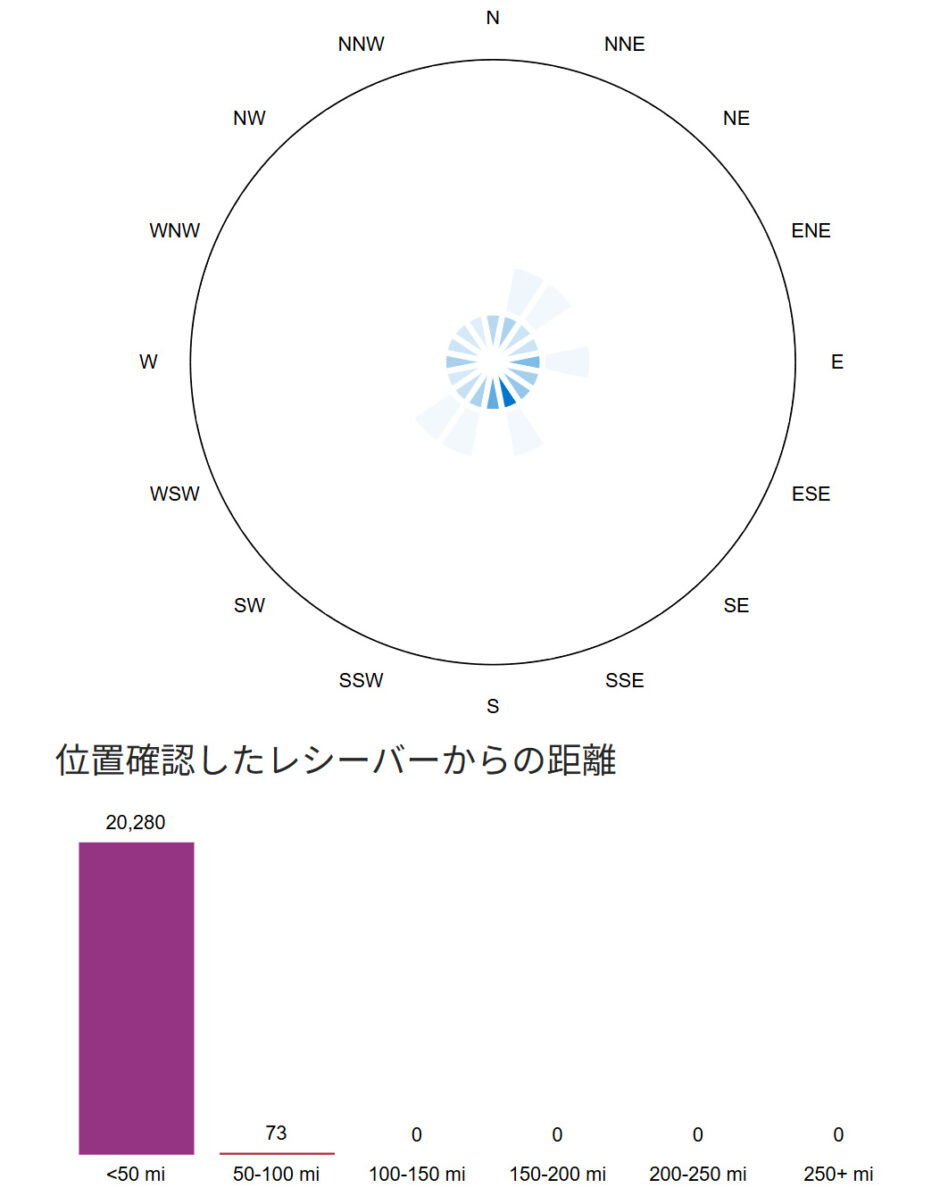

受信した履歴から表示される受信エリア(最大レンジ128km)

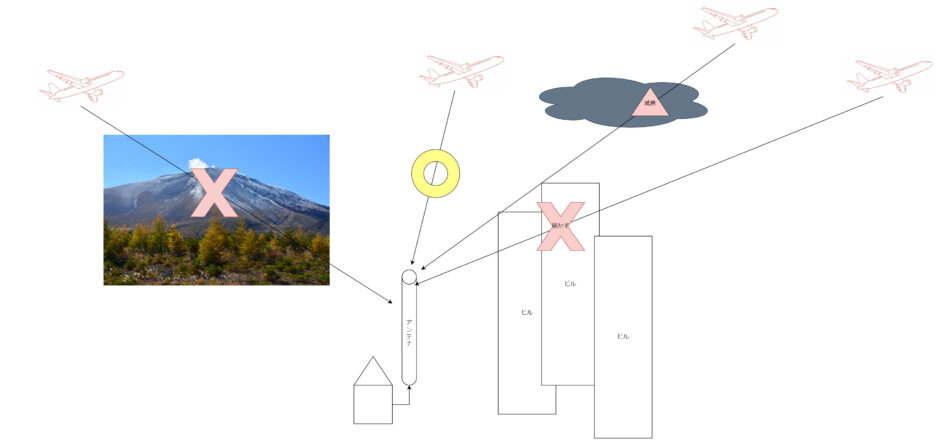

考えられる原因を探っていこう。ADS-Bを送信していない飛行機もあるかも知れないが

それはいったん置いておいて、電波特性の切り口で考察を進めて行く。

1GHz(正確には1090MHz)の電波は直進性が高い事と障害物を通過することが出来ない特性のため

下記の様な届き方をするはず。

リアル受信の飛行機とflightradar24で高度が低い飛行機は、都市部のビルや山などに遮られて届かない。

よって、高度が高い飛行機しか現在の受信場所のロケーションでは測位することができないはず。

左が羽田空港周辺、右が成田空港周辺、羽田はともかくとして、成田なんかなにも見えていない。

本当は、このように見えるのが一番理想ではある。

(左が羽田空港 右が成田空港のflightradar24でみた画面)

画像は、成田発旭川行きの飛行機だが、空港を離陸してぐるっと旋回し、少し高度が上がらないと測位出来ていない。上の図の通り、山だったり木だったり、ビルだったりに電波が遮られている為、このように見えます。

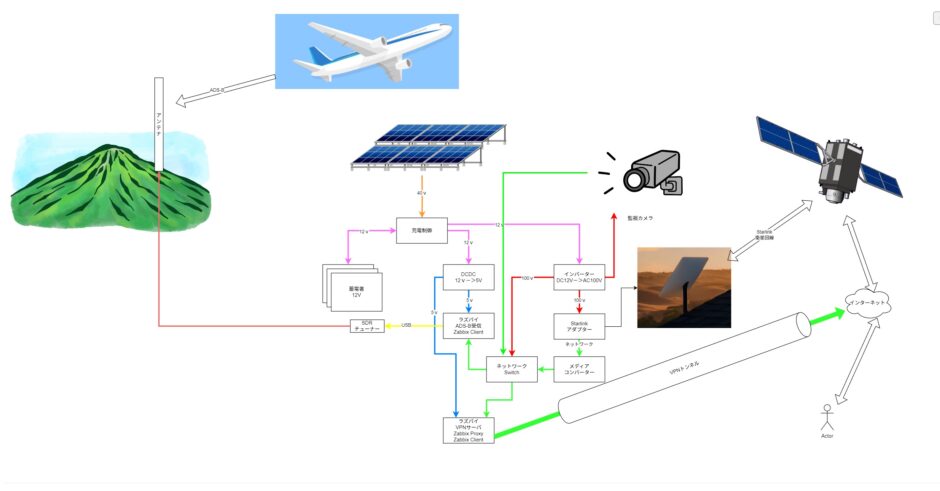

ということでサテライト計画を考えた!

妄想 サテライト計画

実家のある県にじーちゃんが、山を持っていると聞いた事があって、

そこに上記環境を設置したらサテライトとして、かなり実績が出るんじゃ無いかと思い始めました。

ただ、問題はその山もどこにあって、どこから登っていったらいいか全く分からないと

話を聞いた事があります。ただ、場所が分かれば上記環境を構築すれば、

サテライト環境としてかなりロケーションがいい場所に設置出来る可能性があります。

衛星回線を使わなくても、4Gが受信出来さえすれば、モバイル回線を固定回線として使える可能性もある訳なので。ただ、ハングアップとかした場合は誰かに再起動を頼まないといけないという。

草かりとか出来ないから、バッテリー交換時にはかなりかき分けていかないと

行かない感じになりそうですね。これは、あくまでも妄想なので実現出来る可能性はかなり低いです。そもそも、山の位置が分からないとの事ですので。ロケーションも分からずです。

まとめ

いよいよ、アンテナも設置完了し、所定の場所に所定の機材が設置出来ました。

運用編は、次の最終回で書こうと思います。この企画、かなり実験と構築と

仕様・仕組みなどで、記事をたくさん書きましたね。

開発に使ってきましたディスコーンアンテナですが、案外受信用のアンテナとしては完全無指向性のアンテナは良かったのですが、受信感度はやはりかなり平べったく数十MHzから1.3GHzくらいまで受信出来る事になっていますが、とがってる部分がないので、ADS-Bの受信感度としてはいまいちという結果となりました。

ただ、これはまだ出発点に過ぎないと思ってます。

東京の街の中で、ロケーションも良く無い上で、どこまでエリアを拡大できるか?

そんな所が研究ポイントかと思います。ただ、これ力つきて壊れるまで運用して

終わりになる可能性もありますし、それこそサテライト計画を実際に実施する方向で

検討するかも知れません。

日々の運用が始まりますので、どのようにしたら出来るだけ手をかけず

運用が出来るかなど、ファイナルの記事で書こうと思います。

ラズパイのSDカードの劣化も気になる所ではありますが

その話は次の回でで詳しく書きますね。