さて、この企画第6回がやってきました。ラズパイの本番機は既に構築済みで、

実際に稼働しているので今回は、防水ボックスへの組込を行って行きます。

部材調達にまだ時間がかかっており、完全には組み込めないですが

とりあえず、温度制御基板が到着したら、ケースにだけは入れれると思うので

そちらでやって行こうと思います。

第5回まで読んで無い方は、まず第1回から是非読んで見てください。

これから、秋の夜長じっくり読んで部材をそろえると、冬にはADS-Bの受信が楽しめるかも知れません。

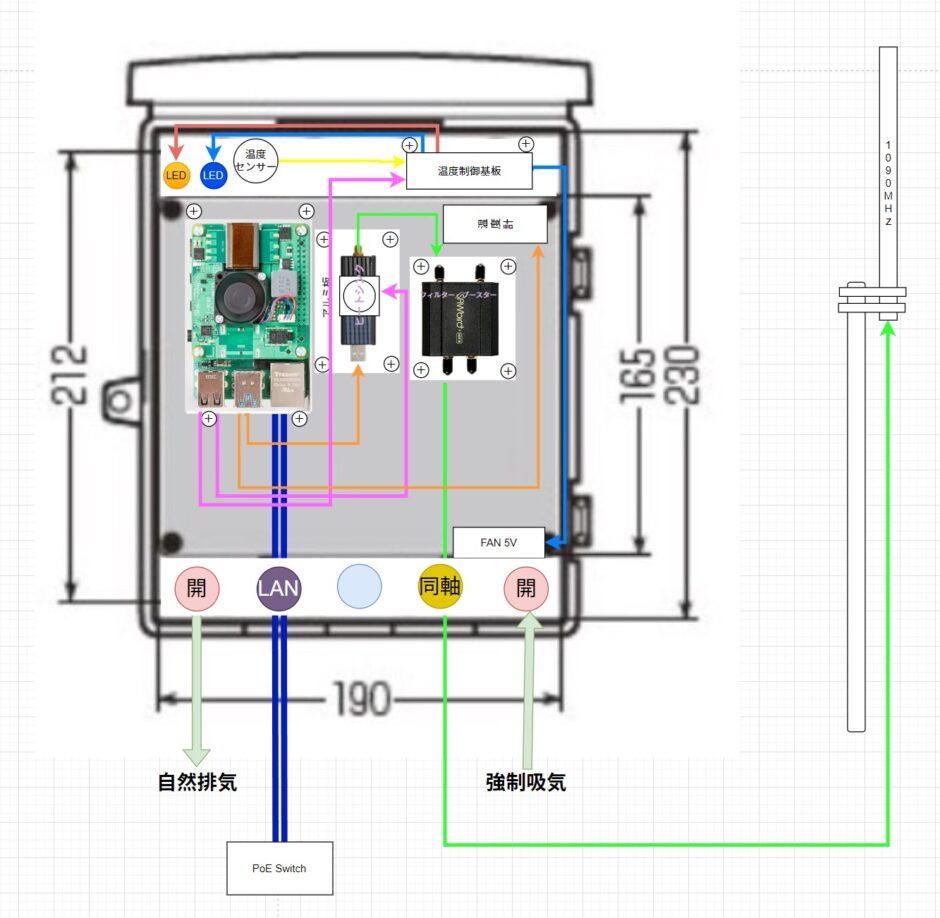

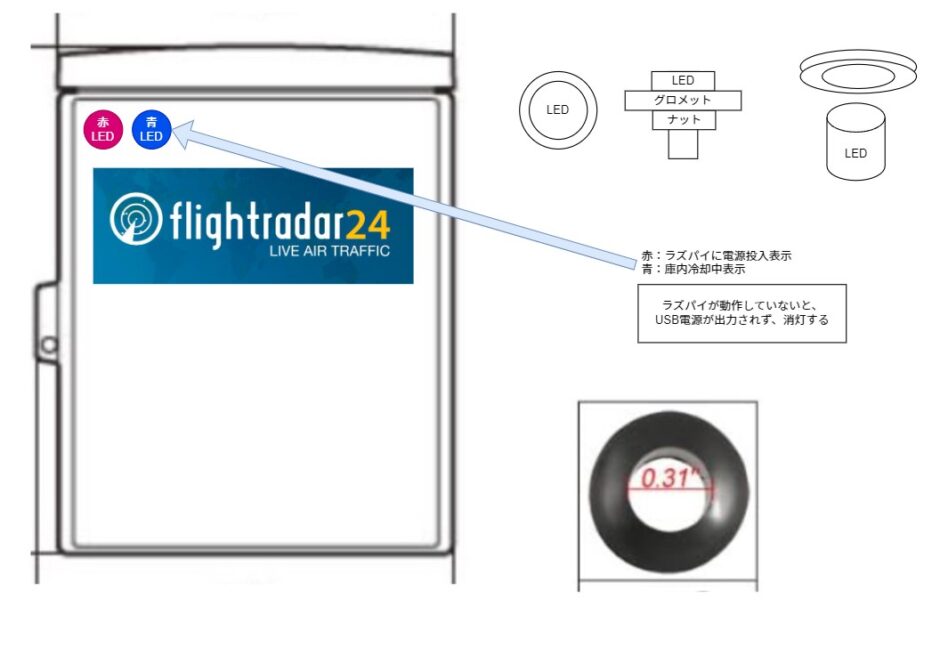

最終的な構成

諸々考えた結果、このような構成になりました。

この構成で作っていきましょう。

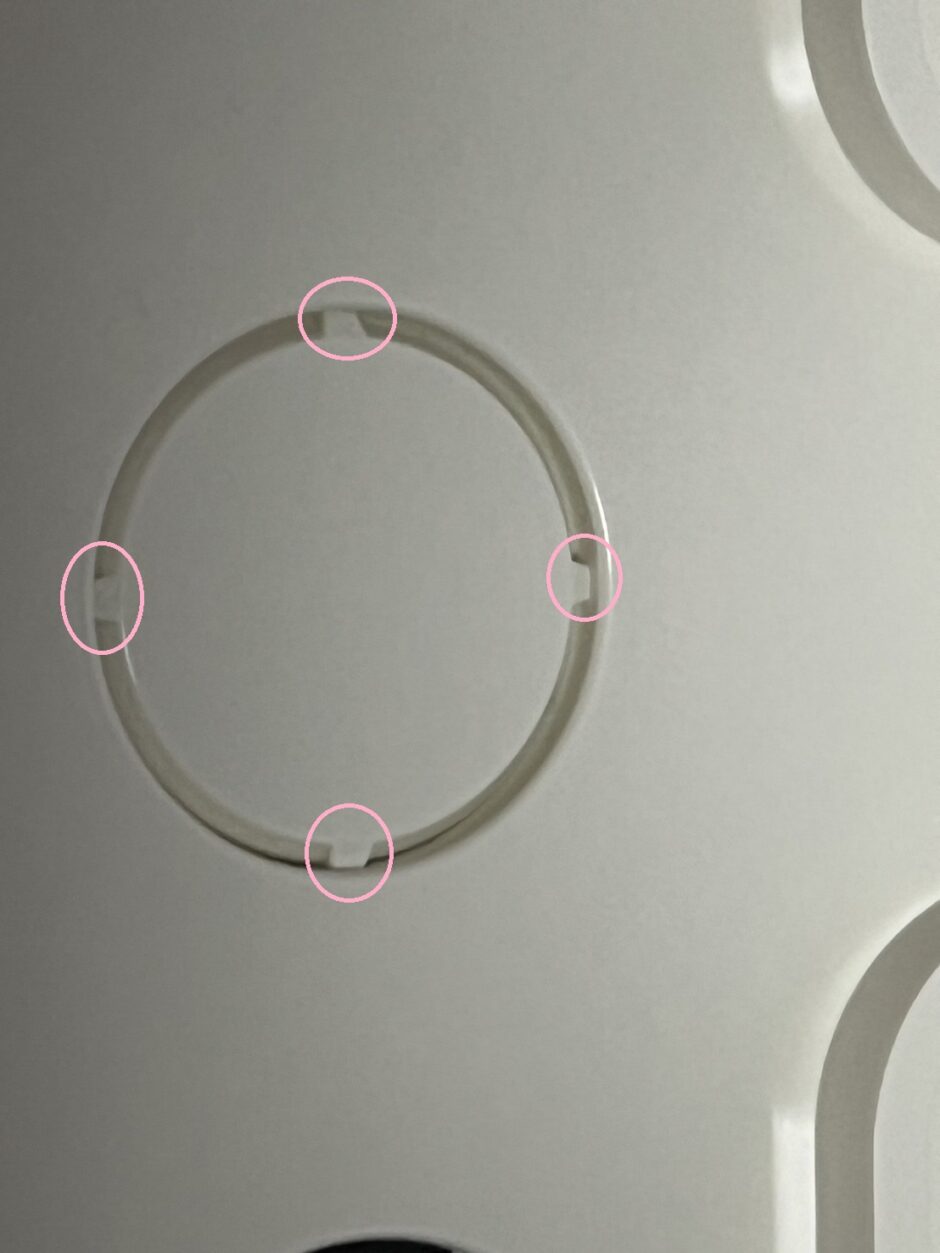

ケース加工

加工と言っても、ケース底面の穴をくりぬいたり、自在ボードにタップビスを打っていくくらいです。

こういうケースに元々、ケーブルを通す穴については、穴をきれいに抜くにはコツがあります。

マイナスドライバーと、ゴムのハンマーを使ってサクッと抜いていきます。

丸印の部分に、マイナスドライバーをあてて、ゴムハンマーで軽く叩きます。

そうすると、簡単にくりぬくことができます。後はバリがあれば、それを取れば完了になります。

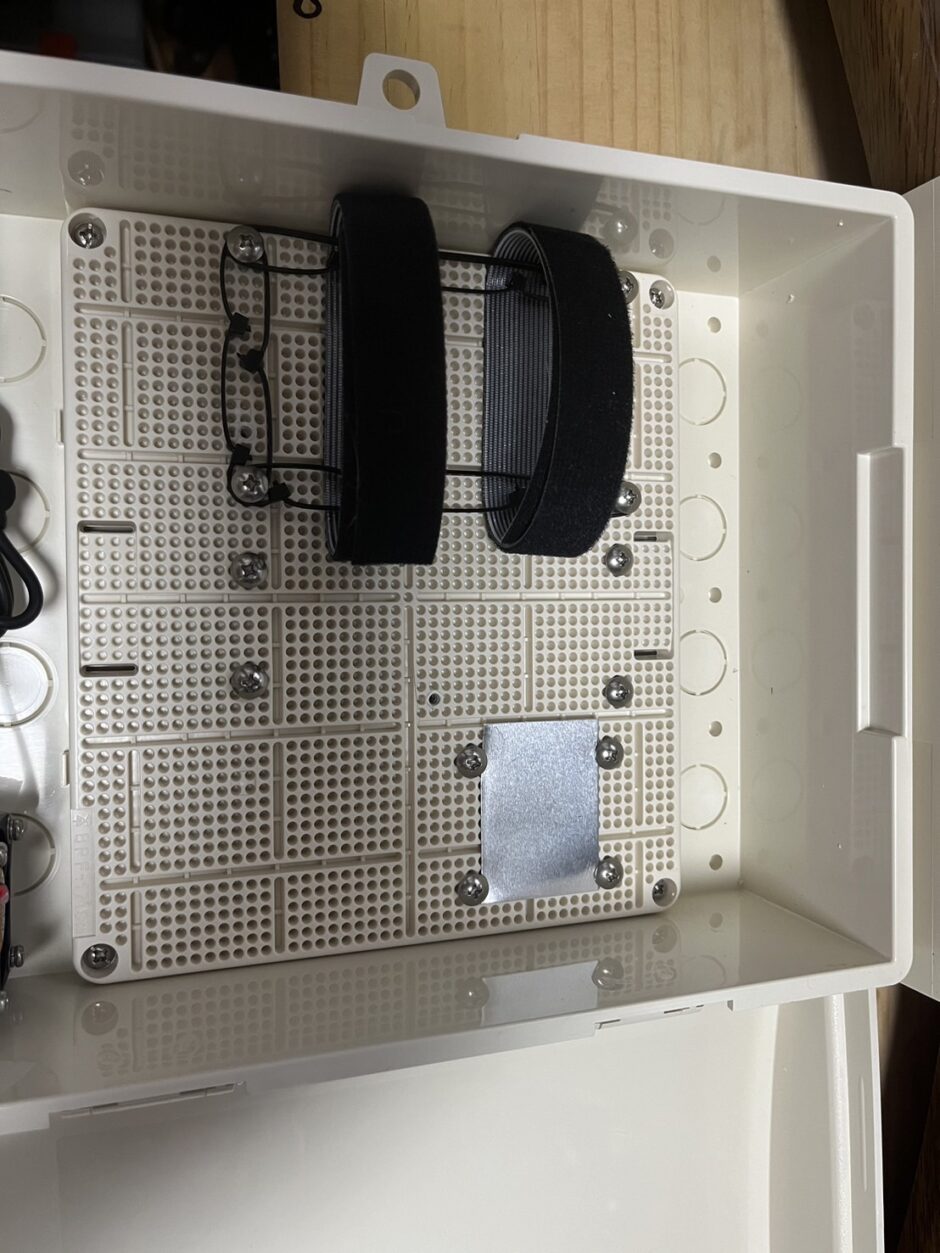

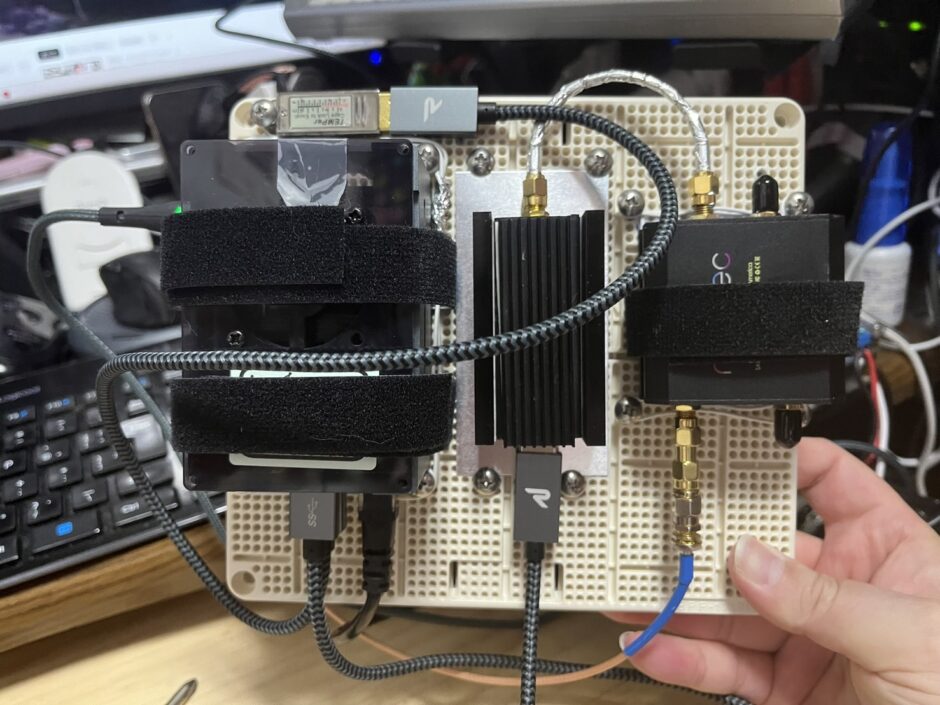

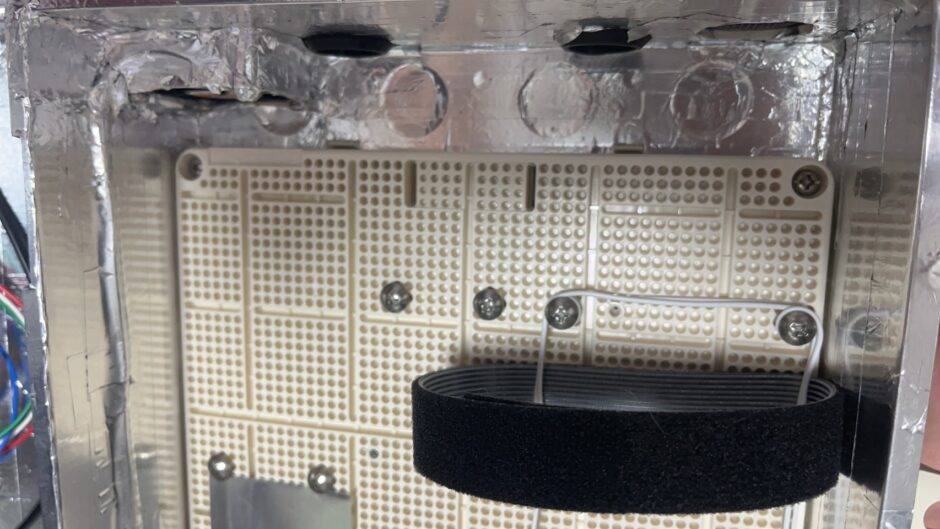

自在ボードの加工

内部は、M3の15mmのねじで、自在ボードにねじうちして、ラズパイはメンテナンスを行う前提で

ねじとねじの間に結束バンドを通して、固定出来る部分を作って、そこにマジックバンドを通して

ざっくり固定する方式にしました。ちょっと、見た目的にも改善の余地はありそうです。

設置までにもうちょい考えて見ます。

下記工程で結束バンド連結によるステーは止めて再加工をしました。

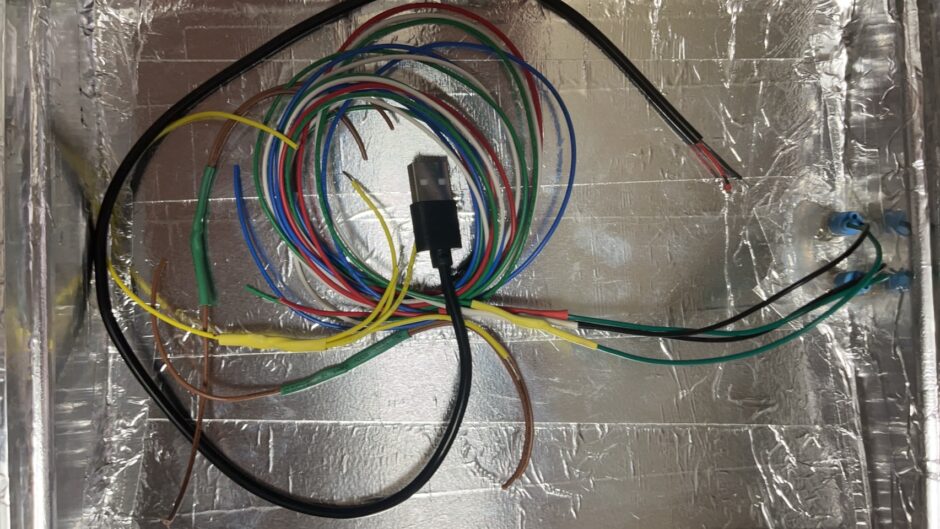

USB温度ドングルのケーブルがかっこ悪いので、これは極細ケーブルに交換してSmartに配線を行います。

また、SDRドングルについても配線を見直すかも知れません。

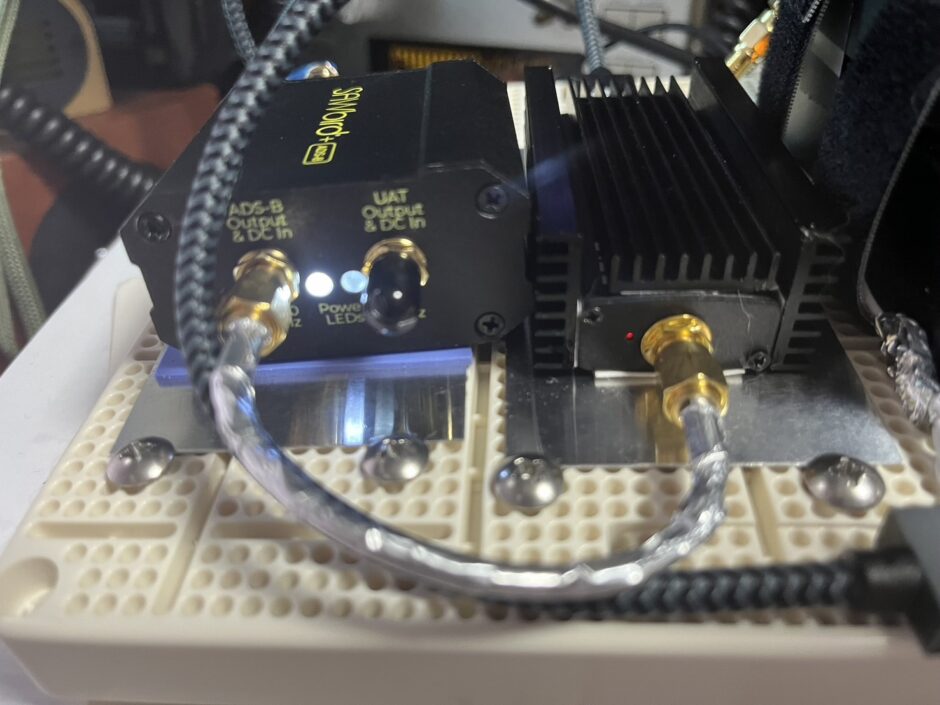

自在ボードに固定すると、それなりにきれいな配置になったかと思っています。

将来的に978MHz帯を受信する場合、SDRドングルの場所やケースの変更など

考えないと行けないですが、雑にSDRドングルを2階建てとかにすれば

このケースでも問題ないかも知れません。その時考えましょうかね。

ワンプレートでのってしまうのがいいですね。

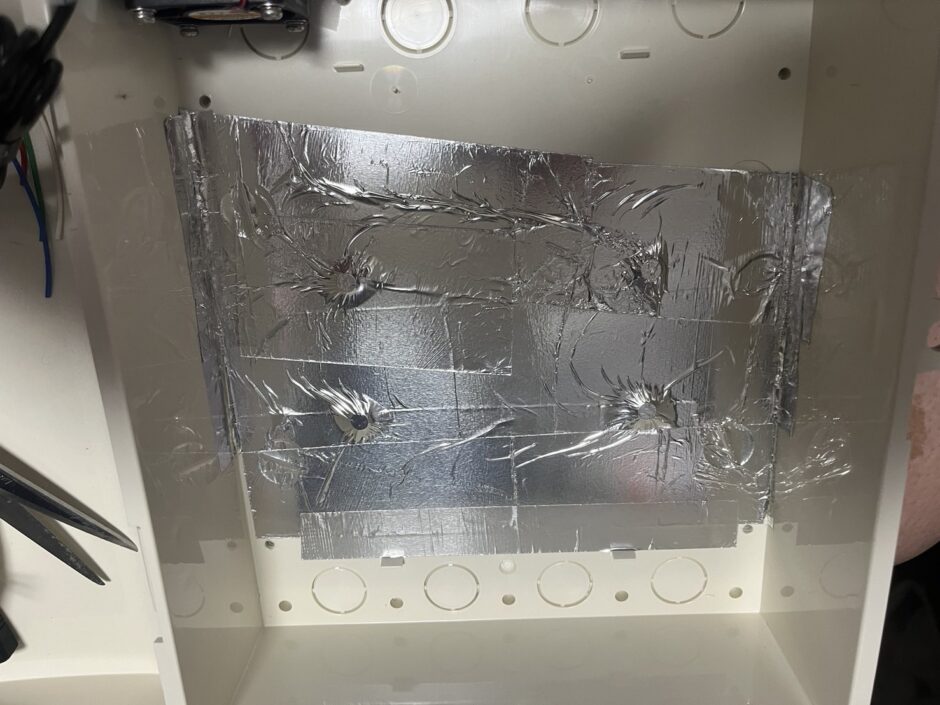

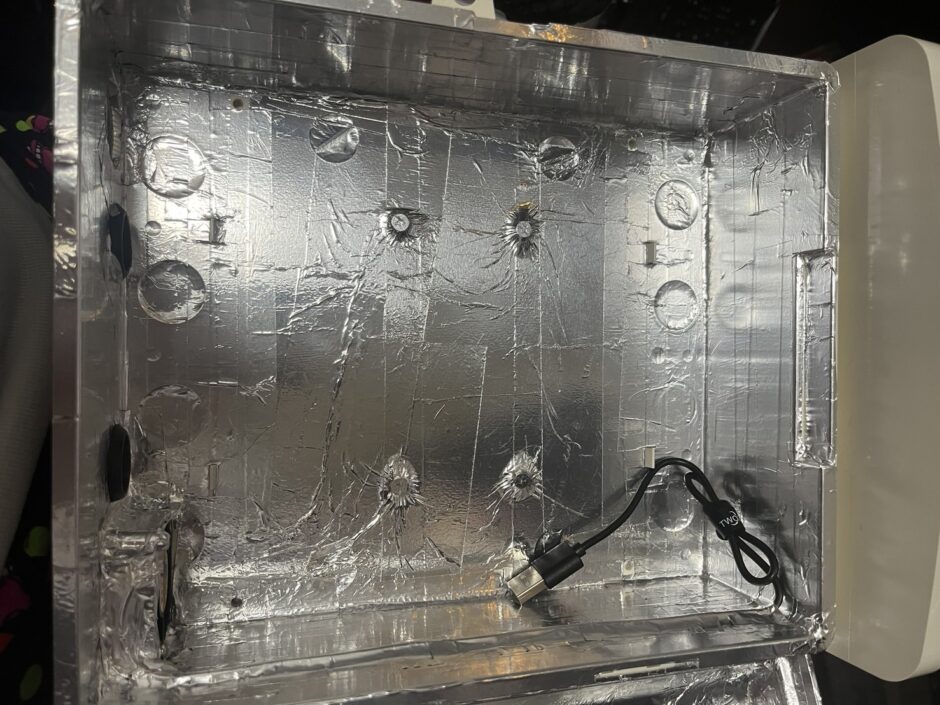

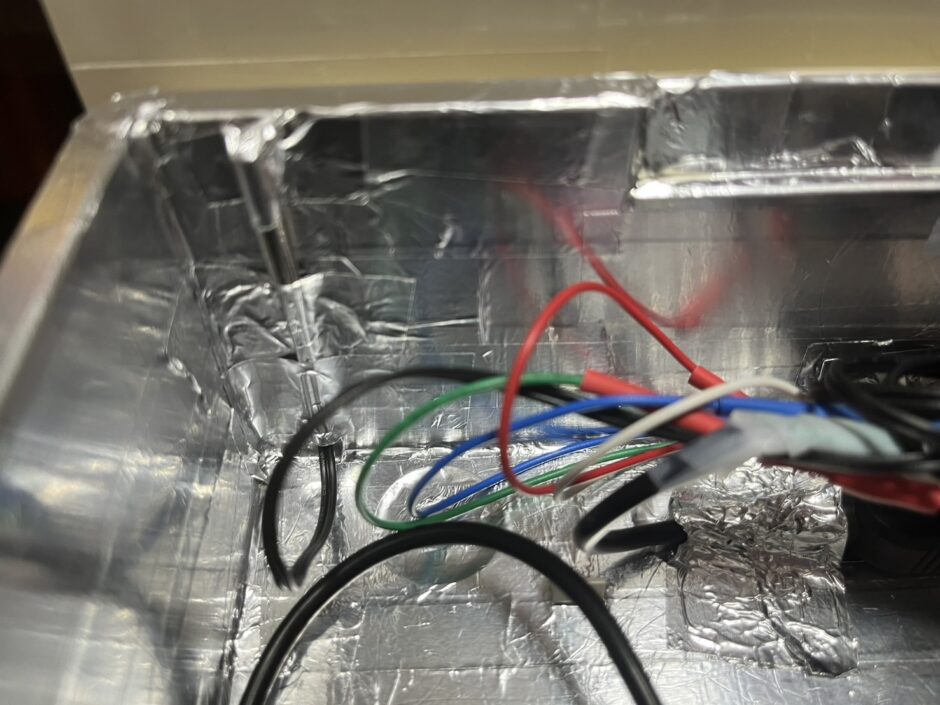

ケース内部処理

自在ボードにM3のタップビスを打って、ラズパイとチューナーとフィルターの設置場所を作成し

内側にアルミテープを全面に貼り付けて、出来るだけ外部電波を遮断します。

アルミテープについては、HFのアンテナが取り付けてある鉄管に取り付ける事と

50w程度ですが、いちおう電波発射時影響を出来るだけ避ける為に内部をアルミテープにて加工をするものです。

ただし、どうしても囲いきれない部分があるので、実はあまり意味がないかも知れません。

気持ちの持ちようかも知れません💦

※本件施工については、ノイズ対策とHF帯の送信アンテナが取り付けている

鉄管に取付る特殊環境の為にやってますので、そのような環境で無い限りアルミテープ施工は必要無いと思っています。

こんな感じでどんどんアルミテープを貼っていきます。これは、以外に楽しい作業でした。

かなり時間がかかりましたが、大まかにはこんな感じで施工しました。

ケース冷却ファン

ケースの底面に4x4cmの2500rpmのファンを搭載します。

これらは、ある一定以上で動作するように、サーミスターを搭載した

温度管理モジュールによって【ON・OFF】される仕様となる。

ONの時は、外部から眺めても、ファンが動作している事を示すLEDを搭載する。

いずれも、5vのUSB電源を起点として動作する設計にする。

FAN取付場所については、ケース通線部にあうようにファンを設置し

アルミテープで目張りして、ケース内の空気を吸わないように、

フレッシュな外部の空気を吸うように施工しています。

電源ケーブルについては、アルミテープで固定し、

ケース上部に設置予定の温度制御基板につなぎ込むため施工してます。

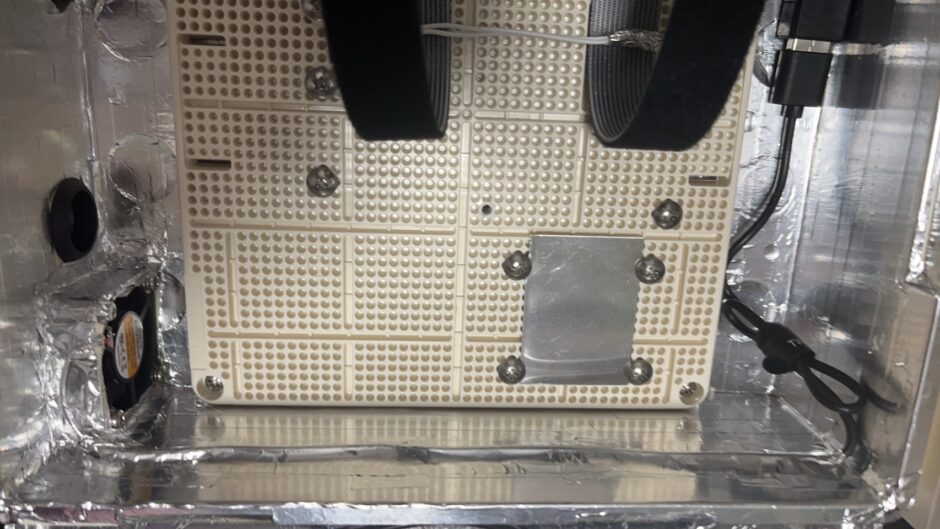

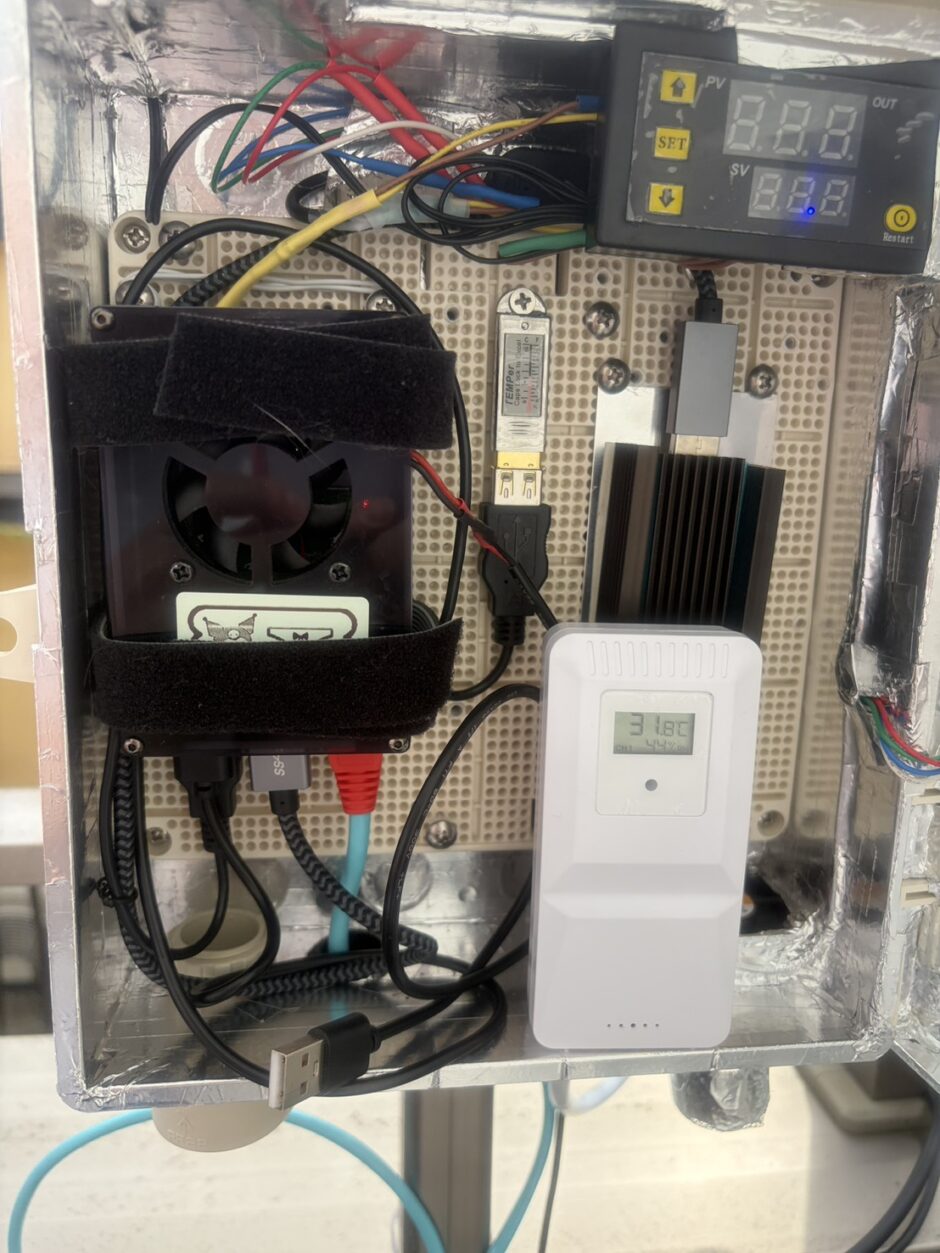

自在ボード

こんな感じでM3のタップビスで各基板の取付位置に処理を行いました。

自在ボードの裏にある鉄管取付用のブラケットを止めている

ねじもコーキング剤を流し込んでビス打ちして、その上からコーキング剤を塗って防水加工し

さらに、コーキング剤ごとアルミテープを貼り付けてます。自在ボードの裏が底上げされているので

そのような加工を行っても、全くクリアランス的に問題ありませんでした。

動作LEDについての処理

シリコンのコーキング剤をぬって防水加工しました。写真のケーブルは、温度制御基板が来たら

適切な長さに切ってSmartに処理します。

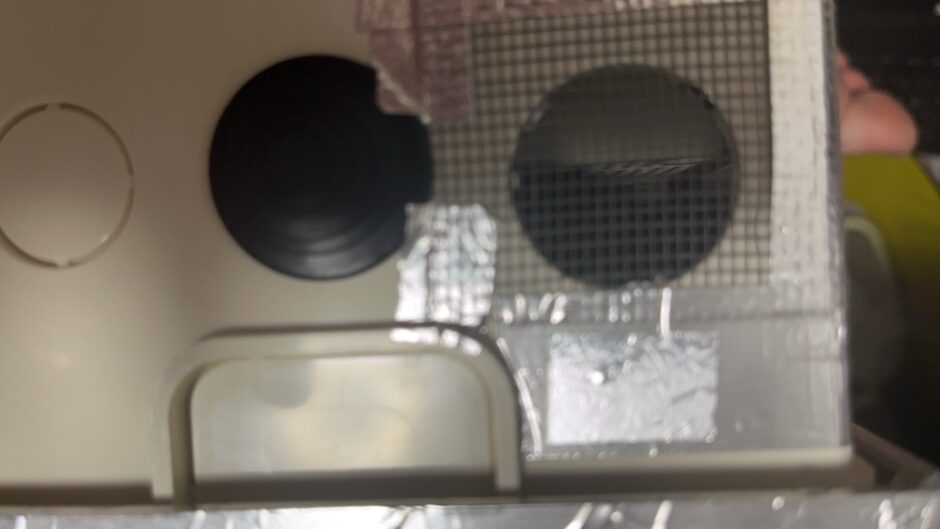

グロメットにて通線処理

上記のように、5つ並んでいるので、真ん中を除く4つを貫通させます。

貫通方法は、上記ケース加工で記載した通りです。

一番外の穴は、通気口と取風口となるので、グロメットは入れないで運用する

LANと書かれている場所と、同軸と書かれている場所は、配線を通線する関係でグロメットを入れて

防水処理した上で、害虫の侵入を防ぎつつ通線を行う

外装は、こんな感じで網を張って、野外に設置するので、暖かい所にはGが入り込む可能性があるので

フィルターを設置して、害虫が入って中でぬくぬく卵を産む等を防ぐ仕様にしました。

害虫侵入防止網も下記のように加工しました。網の端が浮き上がって、雨風にまけて剥がれそうだったので

アルミテープにて加工しました。この上から金網をはって電波の侵入を防止しようかとも思いますが

さび等の影響もあるので、ここはこれで良いかなと思います。

さすがに、通気口ですが、防水コネクターを取り付けて、PF管を20cm程度伸ばして

下からの雨水の侵入を防ぎたいと思います。いったん、部材を追加して加工します。

普段の雨ならおそらく問題ないんですが、台風とかそういうのも考慮したら、

若干の下からの逆流対策を考えておいたほうがいいといった決断になりました。

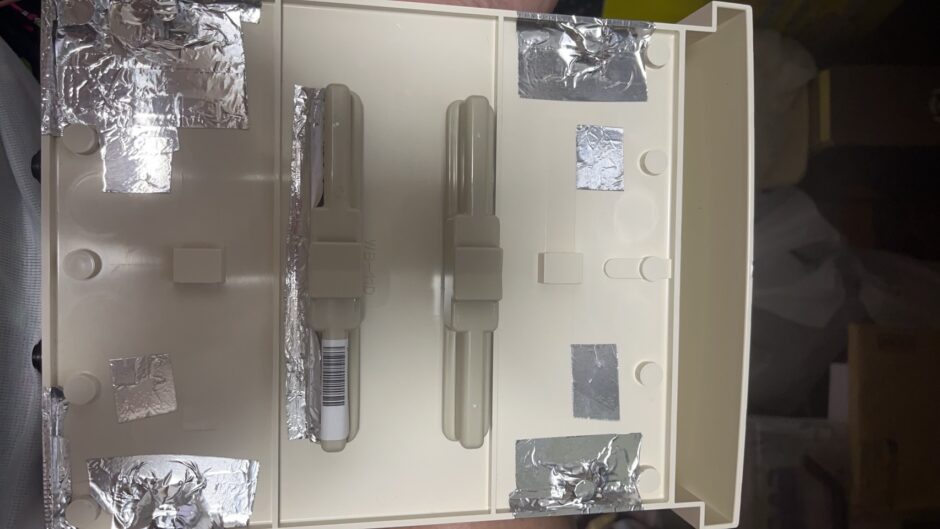

ケース裏面について

自在ボードのねじ部分からの電波侵入を防ぐため、裏面も処理してみました。

特に意味があるかどうかは?いまいち分かりませんが

自己満足の世界ということで💦

動作表示LEDについて

温度制御基板にインプットする電源は、USBから5Vをとって

ラズパイ動作確認LEDとして外部から確認出来る仕様にする。

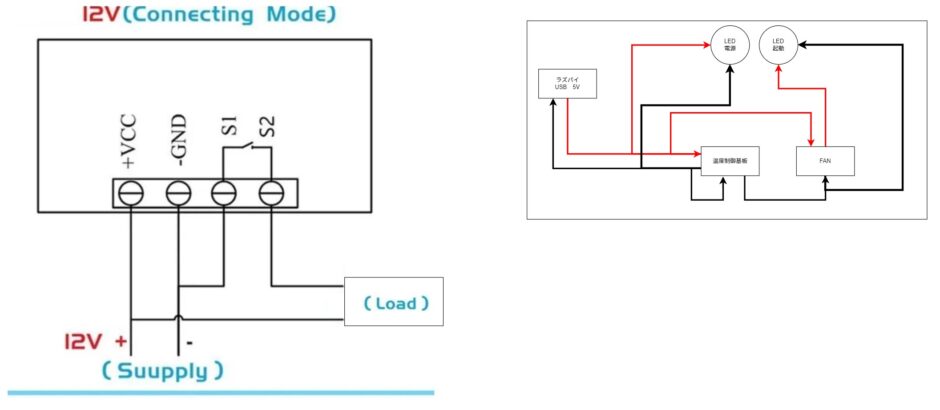

温度制御基板について

温度制御基板回路図的には以下の通りで、温度制御基板からはマイナス制御でON・OFFさせるみたいだ。

表示は、12Vになっているが、5V用のデバイスをチョイスしているので、5Vでも動作するはず。

ケース上に取り付け予定で配線類を調整する

仮設置ではこの当たりの予定で、温度制御基板の下は空間があってそこに配線を格納する。

画像左下のは、一次的にモバイルバッテリーで駆動させているので

ラズパイの代わりの電源として、テストを行っている最中です。

サーミスタは、左上に見にくいですが固定しました。

全体をアルミテープで覆っていますので、熱も伝わりやすいかなと思います。

ケースに格納イメージ

※結局、USBチューナーが不調になって、チューナーを別のに交換したのでプリアンプ及びフィルターは廃止となりました。下記が最終形態となります。シンプルイズベストですね。中央に鎮座する温度計は、本番運用時撤去します。一時的にどのくらいの庫内温度か把握する為に、一時的に設置した物となります。

後で分かりましたが、チューナーが不調は、USBポートに接続する機器が多いと、電圧が不安定になってチューナーが見えなくなる事象を確認してあります。そのため、不調と思っていたチューナーも故障ではなかったと思っています。道具箱に入れてしまったので、既に行方不明ですが💦

動作確認

左が設定温度以下でありファンが停止してて温度監視中及び

ラズパイが起動しておりUSBから電源が出力されている場合点灯する。

ラズパイは、OSが生きていないとUSB電源がでない為、このLEDが点灯している事は

ラズパイに電源が投入されており、OSが動作している目安となる。

右が、設定温度以上の庫内温度になっていてファンによって、

外気を強制導入して冷やしている時点灯する。

夏場は、24時間ずーとONの状態でしょうけど、

春秋は日中のみ冬は日中でもついたり消えたりを繰り返し

庫内の温度を出来るだけ一定に保つように動作する。

下記のように期待通りの動きになりました。

あと、delayを入れているので、ちょっと位設定温度を超えたくらいでは起動せず、

それによって、オン・オフを繰り返す様な動きにはならない設定を入れてます。

当初SDRドングルがかなりの発熱で、これに強制冷却用のファンを取り付ける予定でしたが

ケースファンが定期的に稼働することを考えると、今の所問題なさそうということで

いったんファンの取付は、今回は見送りました。また、来年夏に不安定になるようでしたら

とりつけしようと思います。

悩ましい設定温度について

ぶっちゃけ、ラズパイってCPUの温度60℃でも動作OKで、80℃越えると処理制限が入るので

季節も考慮すると、35℃とかの設定でも良さそうですが、出来るだけ低い温度を担保した方が良い気はするので30℃くらいの設定でいいかな?とも思いつつ。ラズパイ、強制冷却して涼しい部屋で設置して36℃表示です。

リモートでは設定変更できないのでファン劣化も考えると、32℃とかの設定でいいのかもですね。

といっても、夏はそれでも庫内40℃越えているでしょうから、常時動き続ける事にはなってしまいそうです。

ただ、庫内温度は、ラズパイにUSB温度センサーを取り付けて監視はしているので

あまりにも高い温度になるようでしたら、若干低めの設定に変更するかも知れません。

いったんは32℃設定で行きます。

ケースに自作ステッカー貼り付け

特にこれは見た目重視として、ボックスに受信機材が入っている事をぱっと見分かる様に

ステッカーを作って防水シートで保護した仕様で貼り付けています。

市販する気もないですし、あくまでも個人使用の為に作成して貼り付けました。

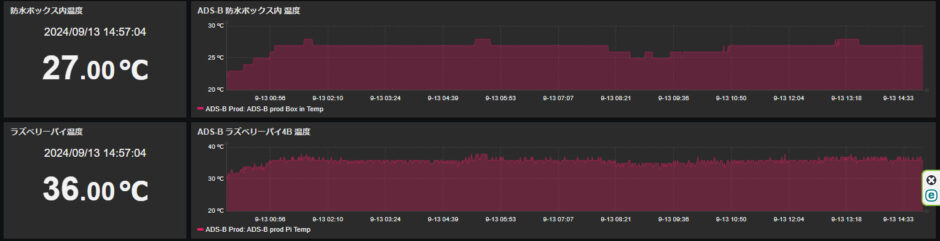

温度管理について

上記ファンのところでも記載しましたが、それとは別にラズパイにUSBドングルを取り付けて

ボックス内の温度とラズパイ自体の温度を測定し、監視サーバに送る仕組みを作ります。

購入したのは、上記のデバイスです。こいつをラズパイに接続し

このセンサーがゲットした情報を元に、監視サーバでalert等を行います。

ちょっと癖があるデバイスなので、注意事項が何点かあります。

ラズパイに直接刺したら駄目です。

理由は、ラズパイの温度を拾ってかなり高い温度で検知します。

必ず、USB延長ケーブル等で接続する必要があります。

次に、このデバイス内部のファームが購入時期によって、違うという事です。

対応したスクリプトが、気持ち良く動作しない事が多々あります。

私が買ったこの機材は、実はファームが1つあがっていて、古いスクリプトでは

全くノーレスポンスでした。

まずは、動作からみていただくと、下記のコマンドで温度を取得できるようにします。

temper.py は 【https://github.com/urwen/temper/issues/9】からゲット出来ます。

rurineko@ads-b:/tmp/temper $ sudo temper.py

Bus 001 Dev 007 3553:a001 TEMPerGold_V3.5 25.00C 77.00F - - - -

------ 温度が取得出来てますこのデバイスは、 TEMPerGold_V3.5であり、センサーIDは【3553:a001 】であることが分かる。

これに対応したソフトは1つしかありませんでした。

$ cd /tmp

$ git clone https://github.com/ccwienk/temper.git

$ cd temper

rurineko@ads-b:/tmp/temper $ ls -lrt

total 60

-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko 1855 Sep 2 10:23 DOCKER.md

-rwxr-xr-x 1 rurineko rurineko 1346 Sep 2 10:23 temper-service.py

-rwxr-xr-x 1 rurineko rurineko 17293 Sep 2 10:23 temper.py

-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko 778 Sep 2 10:23 setup.py

-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko 10705 Sep 2 10:23 README.md

-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko 275 Sep 2 10:23 Makefile

-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko 1062 Sep 2 10:23 LICENSE

-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko 663 Sep 2 10:23 Dockerfile

-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko 220 Sep 2 10:23 docker-compose.yml

★temper.pyがある事を確認して

$ sudo cp ./temper.py /usr/local/bin

$ cd /usr/local/bin

$ sudo chmod 755 temper.py

これで、パスが通っているので、どこのディレクトリからも下記でコマンドが動きます

$ sudo temper.py

rurineko@ads-b:/tmp/temper $ sudo temper.py

Bus 001 Dev 007 3553:a001 TEMPerGold_V3.5 25.00C 77.00F - - - -監視組込

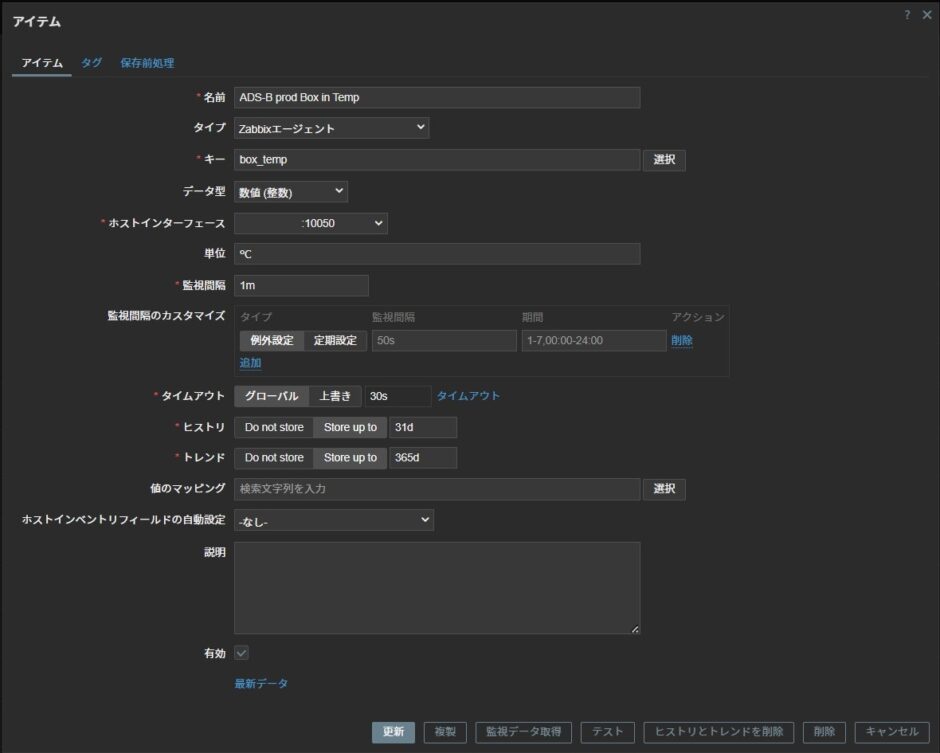

まずは、ラズパイ側のZabbix Agentの設定

$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

最終行に下記を追加します

#Box Temp Get

UserParameter=box_temp,sudo temper.py | awk '{ print $7 }' | cut -b 1-5

CTRL+OとCTRL+Xでセーブして編集画面を出ます。

★Zabbix agentを再起動させて起きます

sudo systemctl restart zabbix-agent続いて、Zabbix Serverがわにアイテムを作っていきます。

温度を取得できるか?テストを行います。

ピンクで囲った枠にUSB温度センサーからの情報が取得出来ていると正常動作です。

ダッシュボードに項目追加を行います。

これで、24時間ボックス内の温度が把握できるようになりました。

トリガーを設定して、alertを仕掛けるなど適時行ってください。

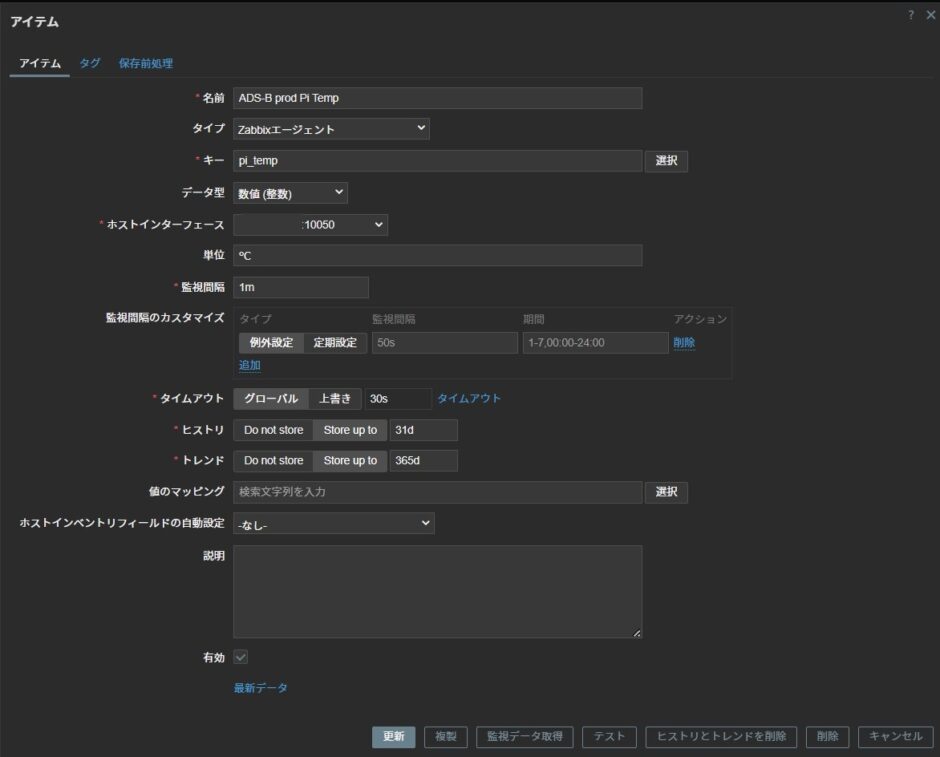

次に、ラズパイのマザーボードについてる

温度センサーをつかってラズパイの温度も監視しましょう。

ラズパイは、下記の場所に温度を保存しています。

ただ、値としては1000倍で保存されているので、これをZabbix Agentに渡すところで

1/1000に演算して、温度として監視サーバに渡してます。

温度保存場所

/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp

$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

最終行に下記を追加します

#pi tmp

UserParameter=pi_temp,cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp |awk '{print $1/1000}'

CTRL+OとCTRL+Xでセーブして編集画面を出ます。

★Zabbix agentを再起動させて起きます

sudo systemctl restart zabbix-agent監視サーバ側の設定を入れます。

テストをしてみましょう。

ピンクに囲った所に、温度が出ていることが確認出来れば、正常に

ダッシュボードに項目追加

必要部材がなかなか届かず

温度制御基板が到着が10月になりそうなので、それが届き次第いったんケースに組み込んで

自宅内で運用し、アンテナ等の部材が届き次第、設置する感じになります。

それも、11月くらいになりそうですね。正式運用をことし一杯で始めれるような感じで

段取りしたので、オンスケと言えばオンスケですね。

届かない部材は、下記の部材です。今の状況だと、日本国内までは届いて居るが

そこから、配達業者が動いていない。そもそも、一番安い送料で来てるから現時点で10月25日目安です💦

国内まで来てるので、早急に配達してくれてもいいんじゃないかと思います。

それか、配達がいやなら、自分とりに行きますよ。とは思います。

例によって、こんなのはアリエクスプレスにしかありませんので

アリエクスプレスの発送事情については、別記事にて書こうと思っています。

何気に早い配達の場合とそうじゃないものがあって、だいたい肌感が分かってきたので。

2024/09/12の夜に物が届きましたので、夜な夜な半田ごてで配線作って組み込んで動作確認までしました。

最後は

ボックスに鍵を取り付ける場所があるので、雨風に晒される事もあって

さびない頑丈な鍵をして、常時施錠して管理出来ればと思います。

次は、アンテナ設置取付編でまたお会いしましょう。

ここまでかなり急ピッチでやってきましたが、アンテナ取付とかかなり暑いとしんどいので

部材は出来るだけ早く集めきりますが、設置は秋深くなってきてからになると思います。

現実ついてるHFのアンテナを若干、下に下げたり鉄管を上に出したりとか

色々あるので、また、詳細は次の第7回で記載しますね。

余談ですが、ADS-B受信キットとして商品化するなら

今まで書いた内容で全部キットにすると、結構高めになっちゃいますね。

選べるオプションで松竹梅ですね。

完全に構築済みで、IPとかDNSとかだけで動く様な仕様の物が高くて

結構手を動かさないと行けないキットは安めの設定でだすか。

ぶっちゃけ、これ、手を動かした方が楽しくていいんだけどな。

はい。そんなことを考えております。

それではまたお会いしましょう。

ここまで読んで頂きありがとうございました。